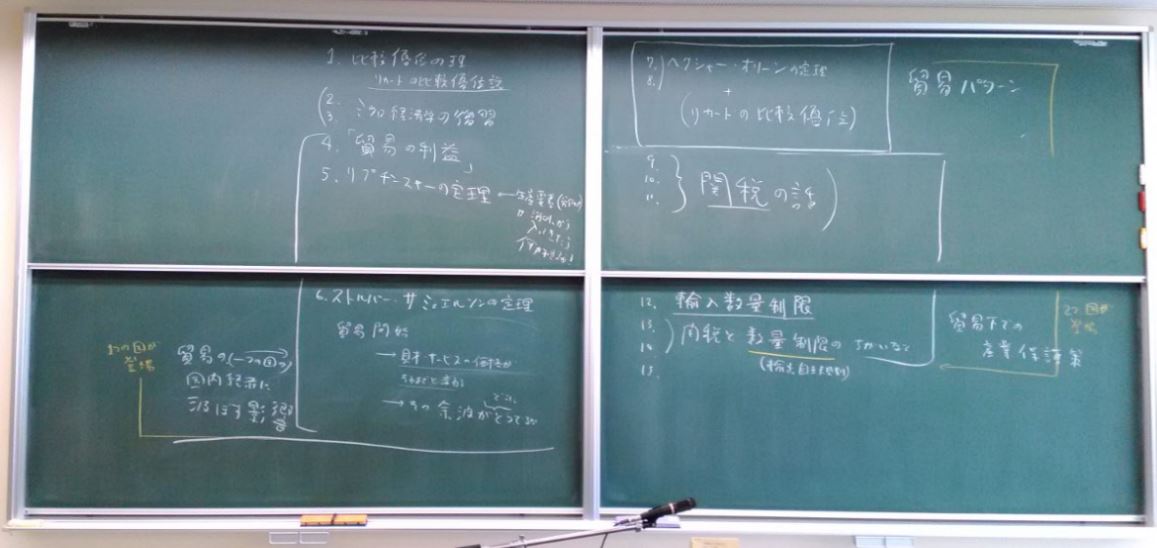

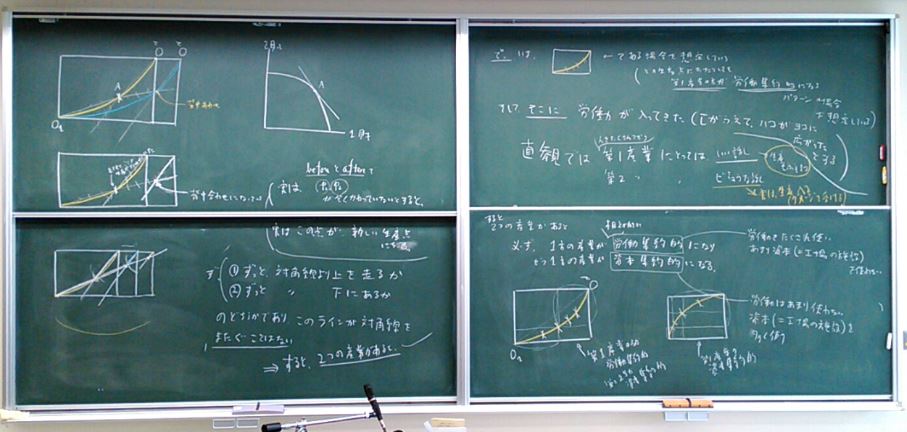

第4回講義(2016/05/10)の黒板

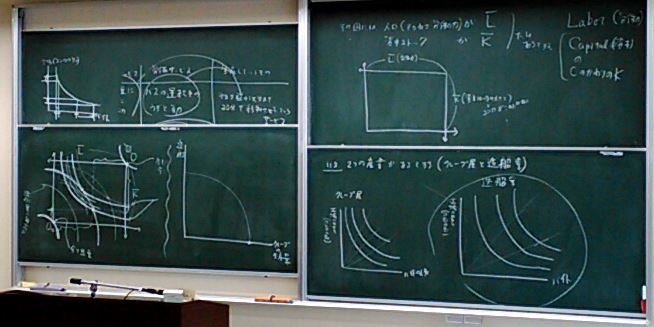

生産の理論の話しをしました。本当は「生産可能性曲線(Production Possibility Frontier)」の話しまでしたかったのですが さすがにその手前ぐらいまでが限度でした。

生産可能性曲線を描くもとになる、エッジワースボックス型の図を描きましたが、その際、1財と2財として(とっさに) 「クレープ屋さんと造船業」とし、資本ストック(=生産のための施設設備)については「コンロ(ガスコンロ)」というイメージで説明を していますが「クレープ屋さん」が登場したのは女子学生が数名固まって受講していたので何となく…です。

第5回講義(2016/05/17)

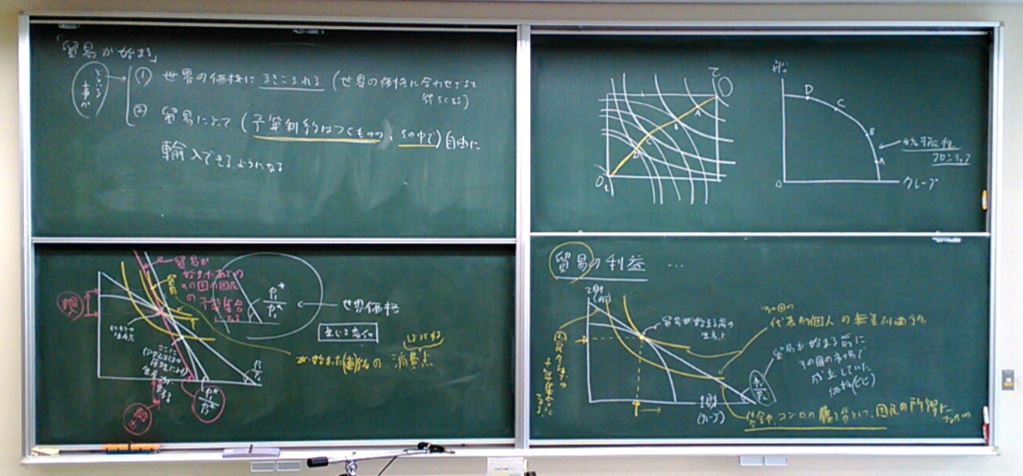

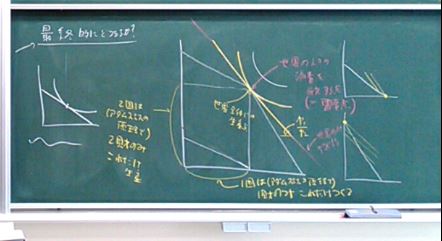

生産可能性曲線(Production Possibility Frontier)の話しをし、「アダムスミスの原理」の説明(紹介)をしました。

第6回講義(2016/05/24)

生産可能性曲線(Production Possibility Frontier)の話しを復習し、「アダムスミスの原理」の説明をし、そのあと「貿易の利益」という話をしました。 最後、やや時間切れになりました。ま、講義全体としては順調です。

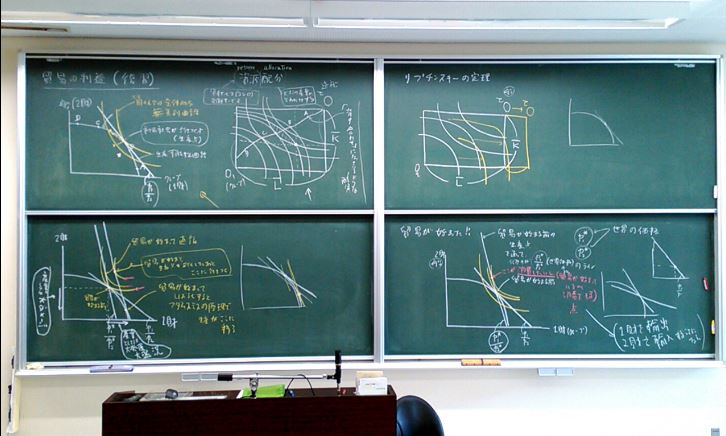

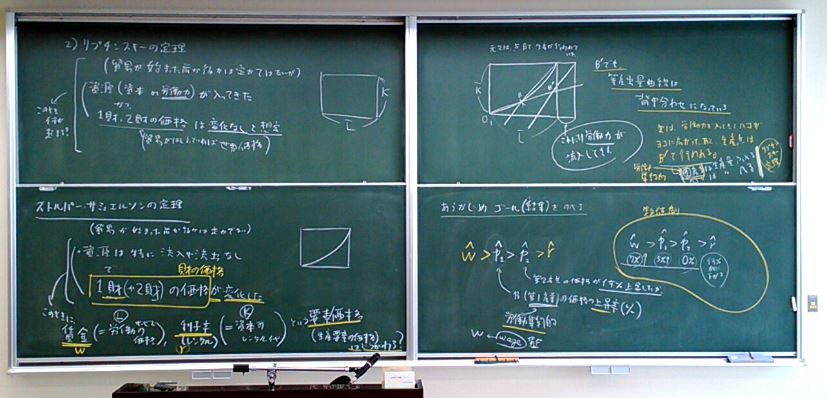

第7回講義(2016/05/31)

公欠の学生さんが多かったため、あまり前に進むのではなく「貿易の利益」の話しを改めて丁寧に話しました。 最後、リプチンスキー定理、についてザッと、どういう話なのか、ということを紹介しました。

第8回講義(2016/06/07)

リプチンスキー定理、について説明をしました。

と、リプチンスキー定理についてしゃべるまえに「産業が2つあったら、必ずどちらか片一方の産業が労働集約的に、他方が資本集約的になる」という話を しなくては、ということをハタと思いついて(汗)、それをまずはしゃべって、それから本題のリプチンスキー定理の話しをしました。。

ま、国際貿易論の授業は話す方も聞く方も大変です。

第9回講義(2016/06/14)

リプチンスキー定理、について(復習を兼ねた)説明をしたのち、いよいよ「ストルパー・サミュエルソンの定理」の説明に入りました。

ちなみに、普通の国際経済学の教科書では「リプチンスキーさんの話し」よりも前に「ストルパー・サミュエルソンの定理」をすることが 一般的なのかな、という気もしていますが、今回の私の「国際貿易論」においては、先にリプチンスキー定理の話しをしました。そのあたりは もしかしたら異例なのかもしれませんが、私の中では、どこか、リプチンスキー定理の話しを先にして、ストルパーサミュエルソンの定理を そのあとにするほうが、どこか、何か、シックリするもので、そのようにしています。

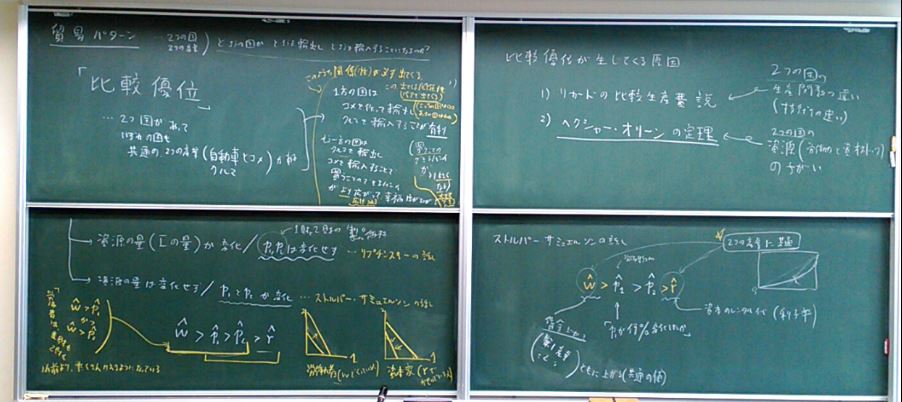

第10回講義(2016/06/21)

リプチンスキー定理の話し、ストルパーサミュエルソンの定理の話し、を復習したあと、いよいよ貿易パターンの話しに 入ることにしました。

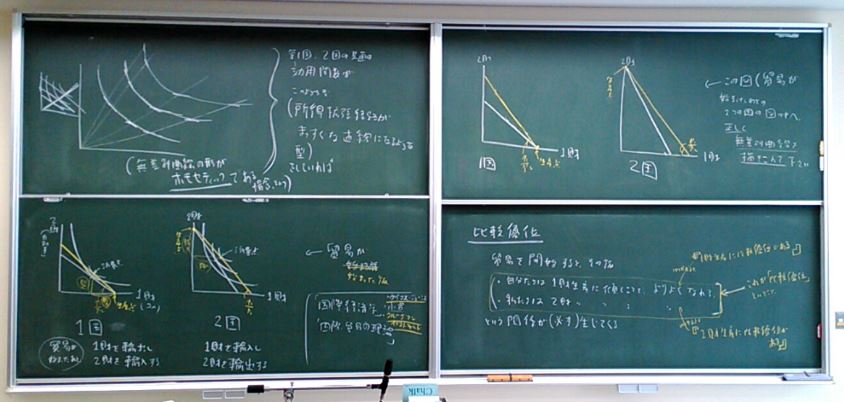

ということで、まずは学生に「比較優位とは」という話をしました。

第11回講義(2016/06/28)

リカードの比較生産費説の話しをしました。

貿易が始まる前の「第1国ではどのような状況が生じるか」ということについての説明です。

貿易が始まった後に生じる状況の説明(の途中まで)です。

リカードの話し、というのは通常は国際経済学の授業では冒頭のほうで語られることが多いと思いますが 私はこのタイミングでしています。リカードの比較生産費説の話し、というのは、「サラッと」済ませる人もいるのかも 知れませんが私は、この話は結構大変に感じています。

それから、この日、この授業から、新潟産業大学203教室の「新品の白チョーク」が「Hagoromo」でなくなりました。 いよいよ「Hagoromoチョーク」が貴重になってきました。こういうと何ですが、例えば誰かが勝手にこっそり「Hagoromoチョーク」を もって帰ったりしないよう、大学には「チョークの管理」というものをしっかりしてもらいたいと思います。

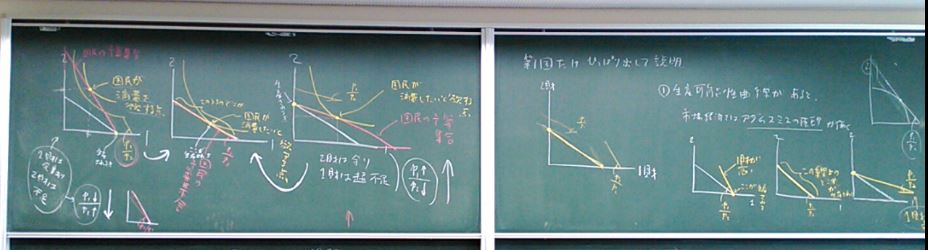

第12回講義(2016/0705)

この日もいじいじとリカードの話しをしました。

第13回講義(2016/0712)

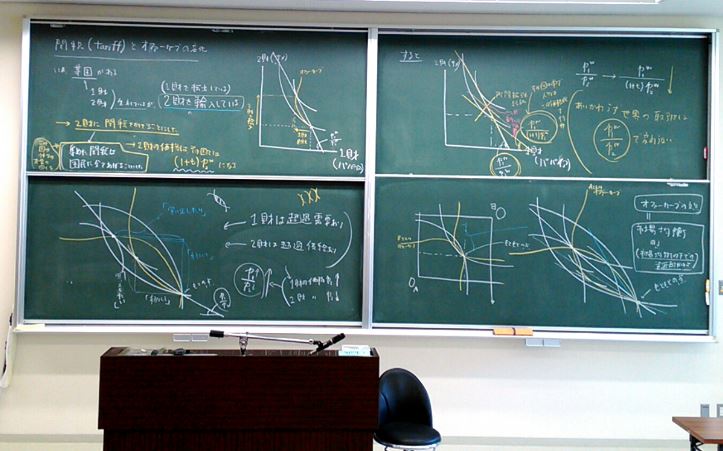

この日はヘクシャーオリーンの話しをしました。そのあと、関税の話しをするためにオファーカーブ、エッジワースボックス図の話しをしました。

第14回講義(2016/0719)

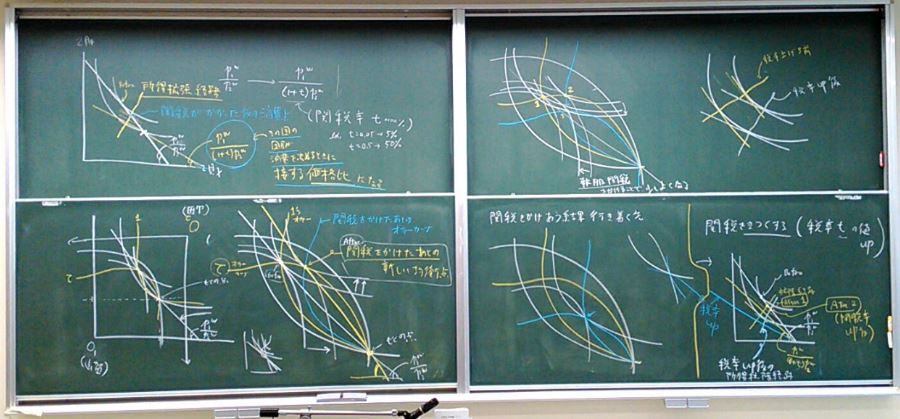

この日はエッジワースボックスを用いて市場均衡価格と市場均衡配分がどこに決まるか、という話をしました。また関税の元でのオファーカーブについて説明をしました。

第15回講義(2016/0726最終回)

この日は輸入品に関税をかけた場合、その国のオファーカーブがどう変化するかという話、そして一方の国が 関税をかけた場合、相手はどうなるか。その結果何が起きるか(=報復関税の応酬)ということを エッジワースボックスを用いて説明しました。